专访字节跳动王明轩:机器翻译和人工翻译实质是两个赛道 | T前线

技术的进步,往往意味着行业的进化发现了新的方向。翻译行业也不例外。随着全球化进程不断加快,人们在进行涉外活动时都离不开跨语言的交流。机器翻译的出现极大地扩充了翻译的应用场景,固然它还远远称不上完善,但却在人类挑战巴别塔的路上跨出了坚实的一步。51CTO特邀字节跳动AI Lab机器翻译负责人王明轩,聊一聊机器翻译发展的这些年、那些事。

从基于规则,到基于统计模型,再到基于神经网络

机器翻译的发展与计算机技术、信息论、语言学等学科的发展紧密相关。进入21世纪以后,随着硬件能力的提升和算法的优化,机器翻译技术迎来了空前的跃进,并成功迈出象牙塔,走上了普惠之路。

51CTO:纵观历史,机器翻译经历了哪些重要的发展节点?

王明轩:机器翻译实质是一个非常古老的问题,机器翻译的历史可以追溯到17世纪笛卡尔、莱布尼茨等哲学家提出的「通用语言」。1946年等计算机正式诞生后,人们期望计算机能将一种语言翻译成另一种语言。美国科学家瓦伦·韦弗在《翻译备忘录》中正式定义了机器翻译的概念和思想。这一时期,在冷战背景下,美苏两国也基于搜集信息的需要,投入了大量资金用于机器翻译相关研究。

一开始大家相对较乐观,觉得这事很快就可以搞定了。第一版的翻译系统非常简单,主要是基于词典,比如把“太阳”翻译为“sun”,但这种词对词的翻译很快遇到了瓶颈,因为一词多义的现象比较多,比如“bank”,既可以是“银行”,也可以是“河岸”,具体语境中会面临很多选词的困境。结合语言学家制定的语义规则可以解决一部分歧义,但发展到后期,规则越多,冲突的地方也会越多,系统会越来越复杂,依然无法解决问题。

1966年美国公布了报告《语言与机器》,全面否定了机器翻译的可行性,并建议停止对机器翻译项目的资金支持。受此影响,机器翻译陷入低潮期。

直到90年代,IBM提出基于词对齐的翻译模型,标志着现代统计机器翻译方法的诞生。基于统计的机器翻译原理很简单,比如要在语境中判断bank应该翻译成“银行”还是“河岸”,那就进行大量的相关语料统计,会发现上下文里有“钱”相关的,那就更有可能翻译成“银行”,上下文里提到“河流”,那更可能对应的是“河岸”。如此一来,不用词典与文法规则,而是按照概率来判断具体场景下的语义。这是划时代的变化,机器翻译的质量得到了巨大的提升。很快,机器翻译开始在很多实用场景落地。

从1993到2014年基本都属于统计的时代,但虽说是基于统计,还是需要人工去定义很多特征、模板,再进一步设计细节,因而也不是非常灵活,模型的能量也不是很强大。

而后到了神经网络时代,神经网络翻译从模型上说主要包含编码器和解码器。编码器把源语言经过一系列神经网络变换后表示成一个高维向量,解码器负责把这个高维向量重新解码成目标语言。2014年Seq2Seq的提出,让神经网络翻译慢慢开始比统计机器翻译做得更好。

到2017年时,谷歌提出Transformer,模型更大、结构更灵活、并行化程度更高,这进一步提升了翻译质量。同年,AlphaGo的胜利也让大家对人工智能的信心更充分。也正是在2017年之后,机器翻译的产业化迎来了爆发期,直到现在,整体大框架没有发生太大变化,但小细节上出现了很多创新。

挑战“巴别塔”

从词典匹配,到结合语言学专家知识的规则翻译,再到基于语料库的统计机器翻译,以及目前主流的神经网络机器翻译,相比之前,机器翻译的质量有了飞跃式的提升,但依旧面临着重重挑战。

51CTO:目前机器翻译面临的主要挑战在哪里?

王明轩:挑战其实还比较多。

第一,如何做稀缺语种的机器翻译。这是机器翻译从诞生以来一直就面临的问题。语种越小,数据量越少,语料的稀缺会是长期的挑战。

第二,如何做多模态的机器翻译。近年来,我们经常需要做语音翻译、视频翻译,事实上这类翻译需要AI做一些前处理之后再做翻译。如果AI处理错了,翻译就可能出现错误。再比如,在同声传译的场景,通常是边说边翻,拿不到完整的上下文信息。这在多模态翻译中都是常见问题。

第三,最为本质的问题在于,目前的机器翻译还是基于数据驱动,并没有在理解层面做得更为深入。模型的学习依旧是依靠语言的贡献,而非真正地理解语义。这一点极大地局限了机器翻译的上限。

51CTO:火山翻译作为字节跳动旗下机器翻译品牌,如何应对语料稀疏问题?

王明轩:有两个比较直接的方法。

第一种是扩充语料,努力让稀缺语料“不再稀缺”。这种思路是,通过一些模型,尽可能从互联网上获取语料。比如冰岛语,我们能收集大量冰岛语的单语语料,在互联网上就可以去收集与单语语料相近的英文文本,我们去找这种可能对齐的语料,形成双语去对。当然我们有时也用人工标注,但更多的是靠智能的方法自行增加。

第二种是利用语言的共性。大家生活在同一个星球,虽然使用的语言不同,但其实在描述同一个世界,因此语言在高层次上是有很多共性的。我们会借助一些迁移学习或者预训练的方法来解决这类问题,比如让英语的模型去帮助法语的模型,或者让德语的模型帮助法语的模型。主要就是这两个思路。

51CTO:在多模态的机器翻译中,要减少噪声干扰的话,火山翻译采取了哪些应对策略?

王明轩:应对噪声干扰的话,首先,进行了多种模态的联合建模。我们会拿语音信号和文本信号一起去做下游的任务,这样一来,错误传递会减少很多。当前,构建多模态的统一语义在学术界也是非常火热的话题,所以我们也会吸收其他领域的很多东西。

其次,我们在文本这块也会做很多鲁棒性训练,尽量让模型在有错误输入的情况下,还能保证正确的输出,或者不扩大这种错误,相当于把自动纠错和机器翻译做到了一个模型里面。因为人其实是有这种自动纠错能力的,比如人工译员在听到错误的信息时,会进行自动纠正,所以我们在模型里面也会考虑这些信息。

51CTO:同声传译对延时的要求很高。但是如果没有结合上下文的语境或者听完完整的语义,准确率又很难保证。机器翻译如何平衡这两者之间的矛盾?

王明轩:这一点在工业界很有挑战性,因为不仅关乎延时和准确率的trade off,实际上需要优化的地方更多。

比如在某些会议场景中,翻译字幕需要展示在大屏幕上,观众接受字幕的速度也是关键问题之一,包括每次字幕展示的长度、字幕弹出的频率,都关系到如何读起来更舒服。其中有很多细节需要我们反复和产品经理沟通,深入用户调研来看整体满意度。因此,这不仅仅是准确率的问题,要把用户的实际使用体验都作为要素考虑进去,再来调整模型。

此外,延时可能是用户满意度的指标之一,但延时也并非越短越好。通常有个合适的gap反而更好。因为延时很短的话,字幕弹出的速度也会很快,用户的接受效果反而不太好。在这方面,我们也会借鉴业界的很多成熟做法,比如动态控制字幕翻译的间隔。总体而言,这是一个非常工程化、产品化的问题。

未来趋向

机器翻译仍然不是完美的,但从业者们正在努力让其变得质量更高,可用性更强,适用性更广。让我们来观察一下它的发展趋势,尤其是当机器翻译与专业译员发生“碰撞”时,翻译服务场景又会产生哪些化学反应。

51CTO:随着技术的发展,机器翻译是否会衍生出更多有趣的应用场景?

王明轩:之前我们推出的火山翻译AR眼镜就是类似的尝试。今年谷歌I/O大会上压轴发布的AR翻译眼镜也是很有意思的应用,使用者佩戴后可以实时看到对话者的译文,类比字幕效果。

这其实都反映出了一种比较朴素的理想:我们希望大家能生活在一个沟通无障碍的世界。比如:出国旅游时,戴上眼镜就可以理解任何语言的文字提示,你看到的路牌是德语的,而显示在眼镜上的是中文。日常交流时,别人跟你说话,对话信息自动变成你所理解的文字,显示在眼镜下方。这都是能更有效地获取信息的场景。

51CTO:长远来看,机器翻译将如何发展?

王明轩:应用方面,我觉得机器翻译可能会和多模态应用结合得更为紧密,比如视频内容、音频内容的翻译需求会越来越多。另外,机器翻译可能会更多地与业务出海、文化出海联系在一起。因为国内很多公司都在积极地进行海外业务的扩张,我认为这个领域会对机器翻译的发展起到很大帮助。

技术方面,我能看到的已经在发生的趋势是:一是大数据和大模型的训练。从事这一领域的人越来越多,模型越来越大,数据量也越来越大,很多人认为这种变化有可能会给机器翻译的能力带来质变。二是翻译和模态的结合。不止在翻译方面,业界很多人都在试图构建不同模态的统一语义表示,之前几年,不同模态之间界限还比较分明,大家交流相对也少。如今,模型越来越一致。未来可能出现一个模型,既能做文本翻译,也能做语音翻译,甚至能做视频翻译。

51CTO:未来,机器翻译是否有可能在特定场景中完全取代人工翻译?

王明轩:按目前这种做法肯定是取代不了人工的。不过我觉得机器翻译和人工翻译可能不属于一个赛道。

机器翻译的特点,一是速度非常快,二是可以规模化,所以它适合处理的是海量且需要及时处理的信息。举个例子,如果现在有一千万个视频要从英语翻译成法语,那么纯靠人工是不太能做到的,但是机器可以做。这一点就可以让机器在它的赛道里发挥很重要的作用,长期看来是大有裨益的,因为它开阔了整个市场,让跨语言的市场变得更大。

但是对于很精细的翻译场景,机器翻译可能就力有不逮。就像有人提到的,机器翻译能翻得了《红楼梦》吗?我认为,这就不属于机器翻译的任务范畴。小说或诗歌之类的翻译,这一类型的翻译必须要依仗专家。还有规格很高的会议同传,也肯定需要专业译员担任,而不可能是机器。但在一些重要性不是很高的会议上,机器翻译的成本优势就会展现出来。

机器翻译跟专业译员,两者隶属赛道不同,区分还是很鲜明的。不过某种程度上,两者也存在互帮互助的关系。这体现在:一方面,机器翻译需要的语料就是专业译员生产的。专业译员在工作过程中不断地生产大量的语料,这些语料能够持续帮助机器翻译去提升能力。另一方面,机器翻译也可以帮人减轻负担,处理要求没有那么高的任务。现在也有很多译员在做译后编辑,很多翻译公司让机器先做翻译,译员再做编辑,效率也能因此大幅提升。

嘉宾介绍

王明轩,字节跳动AI-Lab机器翻译团队负责人,研究方向主要为机器翻译和自然语言处理。在机器翻译领域,发表包括 ACL、EMNLP 等顶级会议论文超过40 篇,多次拿到 WMT等国际翻译评测比赛第一。同时还担任EMNLP2022赞助主席,和NeurIPS 2022、NLPCC 2022、AACL2022 等会议领域主席。

栏目介绍

“T前线”是51CTO内容中心专为技术人物开设的深度访谈栏目之一,通过邀请技术界内的业务负责人、资深架构师、资深技术专家等对当下的技术热点、技术实践和技术趋势进行深度的解读和洞察,推动前沿科技的传播与发展。

以上是专访字节跳动王明轩:机器翻译和人工翻译实质是两个赛道 | T前线的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!

热AI工具

Undresser.AI Undress

人工智能驱动的应用程序,用于创建逼真的裸体照片

AI Clothes Remover

用于从照片中去除衣服的在线人工智能工具。

Undress AI Tool

免费脱衣服图片

Clothoff.io

AI脱衣机

AI Hentai Generator

免费生成ai无尽的。

热门文章

热工具

记事本++7.3.1

好用且免费的代码编辑器

SublimeText3汉化版

中文版,非常好用

禅工作室 13.0.1

功能强大的PHP集成开发环境

Dreamweaver CS6

视觉化网页开发工具

SublimeText3 Mac版

神级代码编辑软件(SublimeText3)

热门话题

字节跳动剪映推出 SVIP 超级会员:连续包年 499 元,提供多种 AI 功能

Jun 28, 2024 am 03:51 AM

字节跳动剪映推出 SVIP 超级会员:连续包年 499 元,提供多种 AI 功能

Jun 28, 2024 am 03:51 AM

本站6月27日消息,剪映是由字节跳动旗下脸萌科技开发的一款视频剪辑软件,依托于抖音平台且基本面向该平台用户制作短视频内容,并兼容iOS、安卓、Windows、MacOS等操作系统。剪映官方宣布会员体系升级,推出全新SVIP,包含多种AI黑科技,例如智能翻译、智能划重点、智能包装、数字人合成等。价格方面,剪映SVIP月费79元,年费599元(本站注:折合每月49.9元),连续包月则为59元每月,连续包年为499元每年(折合每月41.6元)。此外,剪映官方还表示,为提升用户体验,向已订阅了原版VIP

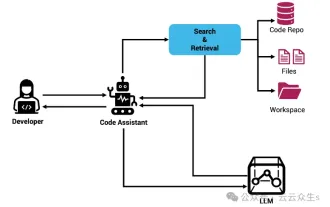

使用Rag和Sem-Rag提供上下文增强AI编码助手

Jun 10, 2024 am 11:08 AM

使用Rag和Sem-Rag提供上下文增强AI编码助手

Jun 10, 2024 am 11:08 AM

通过将检索增强生成和语义记忆纳入AI编码助手,提升开发人员的生产力、效率和准确性。译自EnhancingAICodingAssistantswithContextUsingRAGandSEM-RAG,作者JanakiramMSV。虽然基本AI编程助手自然有帮助,但由于依赖对软件语言和编写软件最常见模式的总体理解,因此常常无法提供最相关和正确的代码建议。这些编码助手生成的代码适合解决他们负责解决的问题,但通常不符合各个团队的编码标准、惯例和风格。这通常会导致需要修改或完善其建议,以便将代码接受到应

微调真的能让LLM学到新东西吗:引入新知识可能让模型产生更多的幻觉

Jun 11, 2024 pm 03:57 PM

微调真的能让LLM学到新东西吗:引入新知识可能让模型产生更多的幻觉

Jun 11, 2024 pm 03:57 PM

大型语言模型(LLM)是在巨大的文本数据库上训练的,在那里它们获得了大量的实际知识。这些知识嵌入到它们的参数中,然后可以在需要时使用。这些模型的知识在训练结束时被“具体化”。在预训练结束时,模型实际上停止学习。对模型进行对齐或进行指令调优,让模型学习如何充分利用这些知识,以及如何更自然地响应用户的问题。但是有时模型知识是不够的,尽管模型可以通过RAG访问外部内容,但通过微调使用模型适应新的领域被认为是有益的。这种微调是使用人工标注者或其他llm创建的输入进行的,模型会遇到额外的实际知识并将其整合

七个很酷的GenAI & LLM技术性面试问题

Jun 07, 2024 am 10:06 AM

七个很酷的GenAI & LLM技术性面试问题

Jun 07, 2024 am 10:06 AM

想了解更多AIGC的内容,请访问:51CTOAI.x社区https://www.51cto.com/aigc/译者|晶颜审校|重楼不同于互联网上随处可见的传统问题库,这些问题需要跳出常规思维。大语言模型(LLM)在数据科学、生成式人工智能(GenAI)和人工智能领域越来越重要。这些复杂的算法提升了人类的技能,并在诸多行业中推动了效率和创新性的提升,成为企业保持竞争力的关键。LLM的应用范围非常广泛,它可以用于自然语言处理、文本生成、语音识别和推荐系统等领域。通过学习大量的数据,LLM能够生成文本

你所不知道的机器学习五大学派

Jun 05, 2024 pm 08:51 PM

你所不知道的机器学习五大学派

Jun 05, 2024 pm 08:51 PM

机器学习是人工智能的重要分支,它赋予计算机从数据中学习的能力,并能够在无需明确编程的情况下改进自身能力。机器学习在各个领域都有着广泛的应用,从图像识别和自然语言处理到推荐系统和欺诈检测,它正在改变我们的生活方式。机器学习领域存在着多种不同的方法和理论,其中最具影响力的五种方法被称为“机器学习五大派”。这五大派分别为符号派、联结派、进化派、贝叶斯派和类推学派。1.符号学派符号学(Symbolism),又称为符号主义,强调利用符号进行逻辑推理和表达知识。该学派认为学习是一种逆向演绎的过程,通过已有的

小米字节联手!小爱同学接入豆包大模型:手机、SU7已搭载

Jun 13, 2024 pm 05:11 PM

小米字节联手!小爱同学接入豆包大模型:手机、SU7已搭载

Jun 13, 2024 pm 05:11 PM

6月13日消息,据字节旗下“火山引擎”公众号介绍,小米旗下人工智能助手“小爱同学”与火山引擎达成合作,双方基于豆包大模型实现更智能的AI交互体验。据悉,字节跳动打造的豆包大模型,每日能够高效处理数量多达1200亿个的文本tokens、生成3000万张内容。小米借助豆包大模型提升自身模型的学习与推理能力,打造出全新的“小爱同学”,不仅更加精准地把握用户需求,还以更快的响应速度和更全面的内容服务。例如,当用户询问复杂的科学概念时,&ldq

为大模型提供全新科学复杂问答基准与测评体系,UNSW、阿贡、芝加哥大学等多家机构联合推出SciQAG框架

Jul 25, 2024 am 06:42 AM

为大模型提供全新科学复杂问答基准与测评体系,UNSW、阿贡、芝加哥大学等多家机构联合推出SciQAG框架

Jul 25, 2024 am 06:42 AM

编辑|ScienceAI问答(QA)数据集在推动自然语言处理(NLP)研究发挥着至关重要的作用。高质量QA数据集不仅可以用于微调模型,也可以有效评估大语言模型(LLM)的能力,尤其是针对科学知识的理解和推理能力。尽管当前已有许多科学QA数据集,涵盖了医学、化学、生物等领域,但这些数据集仍存在一些不足。其一,数据形式较为单一,大多数为多项选择题(multiple-choicequestions),它们易于进行评估,但限制了模型的答案选择范围,无法充分测试模型的科学问题解答能力。相比之下,开放式问答

SOTA性能,厦大多模态蛋白质-配体亲和力预测AI方法,首次结合分子表面信息

Jul 17, 2024 pm 06:37 PM

SOTA性能,厦大多模态蛋白质-配体亲和力预测AI方法,首次结合分子表面信息

Jul 17, 2024 pm 06:37 PM

编辑|KX在药物研发领域,准确有效地预测蛋白质与配体的结合亲和力对于药物筛选和优化至关重要。然而,目前的研究没有考虑到分子表面信息在蛋白质-配体相互作用中的重要作用。基于此,来自厦门大学的研究人员提出了一种新颖的多模态特征提取(MFE)框架,该框架首次结合了蛋白质表面、3D结构和序列的信息,并使用交叉注意机制进行不同模态之间的特征对齐。实验结果表明,该方法在预测蛋白质-配体结合亲和力方面取得了最先进的性能。此外,消融研究证明了该框架内蛋白质表面信息和多模态特征对齐的有效性和必要性。相关研究以「S